楽しみながら認知症予防をしたい方におすすめのレクリエーションを紹介します。

認知症予防には「運動」「脳トレ」「コミュニケーション」の3つの分野が不可欠とされていますが、それぞれの要素をレクリエーションによってアプローチする方法について解説します。

ぜひ参考にして、ご家族や友人、地域の仲間と楽しい時間を過ごしてください。

認知症予防にレクリエーションは効果がある?

レクリエーションとは楽しみを目的とした活動全てを指し、介護の現場や自治体などによる集まりでも頻繁に実施されます。

レクリエーションには、身体を動かすものと頭を使うもの、他者と協働するもの、また、これらの内の2つないしは3つが重なったものがあります。

ところで、WHOの認知症予防ガイドラインでは、以下の活動を認知機能低下や認知症のリスク軽減に強く推奨しています。

<WHOが推奨する認知症のリスク軽減のための活動>

- 有酸素運動や筋力トレーニング、複合的な身体活動

- 禁煙

- 健康的なバランスのとれた食事

また、明らかな認知症リスク軽減のエビデンスはないものの、しないよりはするほうが良いとされるもの、あるいは健康維持のためにするほうが良いとされるものとして、以下の活動が推奨されています。

<WHOが条件によっては推奨する認知症リスク軽減のための活動(一部)>

- 認知トレーニング

- 社会活動

- 過体重、肥満に対する介入

- 高血圧の管理

- 糖尿病の管理

レクリエーションの3つの要素「身体を動かす(身体活動)」「頭を使う(認知トレーニング)」「他者と協働する(社会活動)」はいずれもWHOが認知症予防活動として推奨するものに含まれており、レクリエーションが認知症予防につながることが分かります。

認知症予防目的でできるレクリエーションの例

「身体を動かす」「頭を使う」「他者と協働する」の目的別に、認知症予防につながるレクリエーションの例を紹介します。

いずれも高齢の方も親しみやすいものばかりなので、ぜひご家族やご友人と楽しんでみてはいかがでしょうか。

リラックス目的のレクリエーションも紹介するので、ぜひ他のレクリエーション活動と合わせて実施してみてください。

身体機能向上に役立つレクリエーション

身体を動かすことで筋力を強化し、健康維持・向上を目指すことができます。

認知症を発症すると転倒やケガのリスクも高まりますが、筋力をつけておけば万が一のときも要介護状態を回避できるかもしれません。

認知症予防のためにも、また、要介護状態を回避するためにも、定期的に身体を動かすレクリエーションを実施しましょう。

風船バレー

ボールを使ったバレーボールは突き指などの可能性がありますが、風船を使えばケガのリスクを抑えて楽しむことができます。

また、風船は滞空時間が長いので、ゆっくりとゲームを楽しめるのもメリットです。

ラジオ体操

ラジオ体操は、簡単な動きで、身体のさまざまな部位をストレッチすることができる運動です。

ラジオ体操だけをするのも良いですが、テニスやグラウンドゴルフなどのスポーツ前のストレッチとして活用することもできます。

植物探し

「植物探し」は、散歩をしながら植物を探すレクリエーションです。

目当てとなる季節の草花をいくつか設定し、おしゃべりも楽しみながらウォーキングしましょう。

歩きやすい靴を履き、天候の良い日を選ぶことも大切です。

脳トレ要素のあるレクリエーション

脳トレは、頭の働きが気になるときだけ行うよりは、毎日習慣的に続けたいものです。準

備が簡単で、なおかつルールがシンプルなものをいくつか紹介します。

カルタや百人一首

カルタや百人一首は、集中力や記憶力を高める効果を期待できるレクリエーションです。

ただ、札が小さすぎて見えづらいと感じる方も多いかもしれません。

大勢で楽しむときは、手作りでも良いので大き目の札を用意するようにしましょう。

オセロなどの簡単なルールのボードゲーム

オセロや将棋などのシンプルなルールのボードゲームも、集中力や思考力を高める効果を期待できます。

その他にも、囲碁や五目並べなども、ルールがシンプルで実施しやすいレクリエーションです。

折り紙や手芸工作

手先を使うことは、脳を活性化することにつながります。

動きが細かく複雑なら、なおのこと脳を刺激できるので、折り紙や手芸、工作などをレクリエーションとして実施してみるのはいかがでしょうか。

ゲーム要素がある手遊び

手遊びも手先を使うため、脳トレ効果を期待できます。

ゲーム要素があれば大勢でも楽しめるでしょう。

例えば次のように簡単なルールを決めて遊ぶこともできます。

<手遊びの例>

- 数字ごとに指の形を決めます。例えば1なら左手の人差し指1本、2なら右手の薬指と中指など

- スタッフが数字を1つ言い、できるだけ早く最初に決めた形をつくります

- ルールを思い返せるように、ホワイトボードなどに書き留めておくこともおすすめです

コミュニケーションを高めるレクリエーション

大勢で楽しめるレクリエーションなら、コミュニケーションが取れ、認知症予防の効果を期待することができます。

レクリエーション中に「雑談時間」や「話し合う時間」を取れば、さらにコミュニケーションが深まり、充足した時間を過ごせるでしょう。

合唱や合奏

合唱や合奏は協力して歌や曲を完成していく活動なので、コミュニケーションが欠かせないだけでなく、完成後の達成感も得られるレクリエーションです。

課題曲を決めて合唱や合奏を楽しむのはいかがでしょうか。

自分のペースで参加でき、意外と盛り上がります。

慣れてきたら難しい曲に挑戦するのも良いですが、最初は誰もが知っている童謡などが良いでしょう。

昔を思い出すきっかけにもなり、記憶力にも働きかけます。

伝言ゲーム

4~10人ほどでグループをつくり、グループ対抗の伝言ゲームをするのも楽しいレクリエーションです。

言葉をしっかりと聞いて次の人に伝えるだけという単純なルールなので、年齢を問わず楽しめるでしょう。

聴力に問題がある方には紙に書いて伝えるなど、参加者に合わせて柔軟に対応してください。

リラックス効果を期待できるレクリエーション

リラックスできるレクリエーションも紹介します。

単独で実施することもできますが、運動系や脳トレ系のレクリエーションと組み合わせても良いかもしれません。

音楽鑑賞

音楽を聞くことで、ゆったりとした気持ちを味わうことができます。

近年、認知症のリハビリテーションに音楽鑑賞や演奏、歌唱を実施する「音楽療法」を取り入れる施設も増えてきました。

子どもの頃に聞いたメロディーを使用するなら、「知っている」「歌える」という自信が生まれることも期待できるでしょう。

犬や猫とのふれあい

犬や猫などの動物とふれあうことで、リラックス効果を得ることもできます。

あまり人慣れしていない動物なら、かえって参加者を不安にさせる可能性があるので、できれば不安を静め癒しを与える専門の訓練を受けた「セラピードッグ」などに訪問してもらいましょう。

ただし、どんなに訓練を受けた動物でも、苦手な方は無理にふれあう必要はありません。参加者皆がリラックスできるように、事前に動物とのふれあいを希望するのか確認しておきましょう。

深呼吸

深く息を吸って吐いてするだけでも、頭をすっきりとさせ、気持ちを落ち着かせることができます。

車いすの方でも参加できるので、他のレクリエーションとも組み合わせて、皆が楽しめるプログラムをつくりましょう。

軽いストレッチを組み合わせれば、心だけでなく身体のリラックス効果も得られます。

認知症は早期発見と定期的なセルフチェックが重要

認知症は、早期に発見して適切な治療を施すことで、その進行を遅らせられる病気です。

そして、早期発見には定期的に認知機能をチェックすることが重要になります。

MCI段階で発見すれば進行を抑制できる

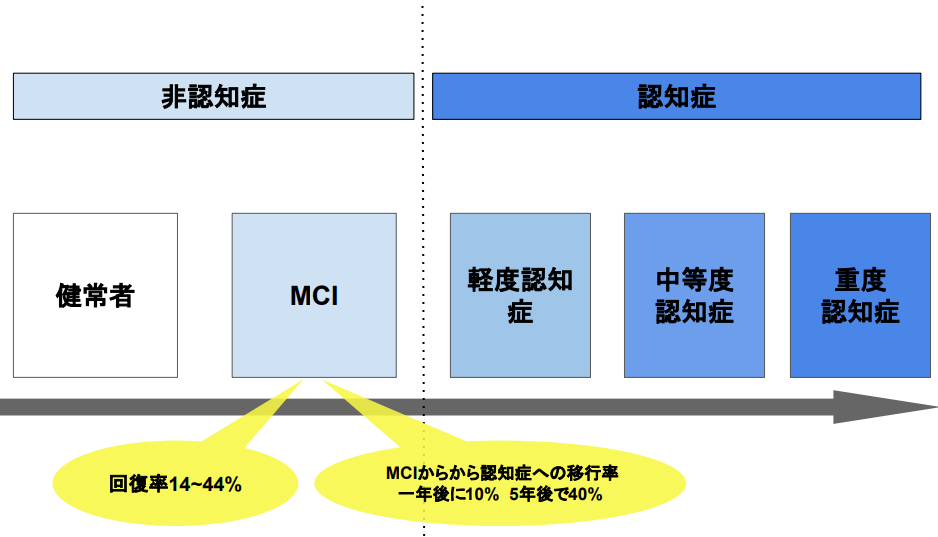

認知症の一歩前の段階にMCI(軽度認知障害)という状態があります。

物忘れなど認知症に見られる症状が出ているものの、その程度は軽く周囲に影響を及ぼすほどではない状態です。

しかし、軽度とはいえMCIを放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。一方で、もしMCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14〜44%もあるとされています。

つまり、認知症を深刻化させないためには、少しの認知機能の変化に気づき、適切に対応することが有用であると考えられます。

レクリエーションを活用し、認知症予防に役立てましょう

レクリエーションを活用することで、楽しく身体活動や脳トレ、社会活動ができ、認知症予防を目指すことができます。定期的に認知機能を測定する習慣も取り入れれば、さらにご自身の状態を把握し、軽度認知障害の早期発見・早期治療の可能性も高まるでしょう。

※本記事で記載されている認知症に関する内容は、専門家によって見解が異なることがあります。