認知症を発症すると患者は判断能力が低下し、預貯金の解約や不動産売買、相続手続きなど諸々の手続きが困難になるケースがあります。その際、後見人が本人に代わって法律行為を行います。

認知症の後見人には、身近な家族や親族に加えて、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や地域の市民(市民後見人)などの第三者も選任される場合があります。

後見人になる人は、家庭裁判所が選任する、もしくは認知症になる前にご自身で任意の後見人を選任しておくことが可能です。

こちらの記事では、後見人の種類や成年後見制度の申立て手順を詳しく解説していきます。

認知症の成年後見(せいねんこうけん)制度とは

成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などにより認知機能(判断能力・意思決定能力)が低下した方に代わって、法律行為を行う後見人を決定する制度です。また、成年後見人は、法定代理人の1つです。

認知症を患っている高齢者などは、認知機能が低下しているため、不利益な契約を結ばされたり、詐欺にあう可能性が高くなります。

そのような悪徳商法から守るために、あらかじめ裁判所が弁護士や家族などを後見人として選定し、その後見人が被後見人に代わって、財産管理・協議・契約締結をおこなうのです。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

認知症の法定後見制度

法定後見制度は、認知症の発症後に後見人を決定する制度です。

法定後見人は、認知症患者の判断能力がすでに無くなっているため、本人ではなく家庭裁判所によって決定されます。

後見人は、家族や親族の他に、弁護士や司法書士が選定される場合があり、被後見人の状況に応じて成年後見人・保佐人・補助人に区別されます。

認知症の任意後見制度

任意後見制度は、認知症を発症する前の判断能力があるうちに本人が後見人を決定する制度です。

認知症発症後に家庭裁判所に申し立て、本人が事前に選任していた後見人が任意後見契約書に基づいて法律行為を行います。

また、後見人が適切に業務を行っているかを監督するために、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)から任意後見監督人が選ばれます。

任意後見人が本人の利益に反するような法律行為を行った場合は、任後見監督人が任意後見人に代わって業務を行います。

法定後見制度と任意後見制度の違いをまとめた表は以下の通りです↓

| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |

| 手続き時期 | 認知症発症後 | 認知症発症前 |

| 後見人の選定者 | 裁判所 | 被後見人自身 |

| 後見人の行為範囲 | 裁判所が定めた範囲 | 被後見人が定めた範囲 |

成年後見人・保佐人・補助人の違い

法定後見として選ばれる成年後見人・保佐人・補助人は、被後見人の症状の重さに応じて任命されます。以下で3つにはどのような違いがあるのか具体的に見ていきましょう。

成年後見人

| 成年後見人 | |

| 本人の状態 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |

| 申立てできる方 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など |

| 成年後見人等の同意が必要な行為/取消し可能行為 | 日常生活に関する行為以外の行為(注1) |

| 成年後見人等による代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 |

保佐人

| 保佐人 | |

| 本人の状態 | 判断能力が著しく不十分な方 |

| 申立てできる方 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など |

| 成年後見人等の同意が必要な行為/取消し可能行為 | 民法13条1項所定の借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為(注2)(注3) |

| 成年後見人等による代理権の範囲 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |

補助人

| 補助人 | |

| 本人の状態 | 判断能力が不十分な方 |

| 申立てできる方 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など |

| 成年後見人等の同意が必要な行為/取消し可能行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注3) |

| 成年後見人等による代理権の範囲 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |

(注1)成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除きます。)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。

(注2)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。

(注3)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

このように、精神上の障害による判断能力の症状が重い順番から「後見人」→「保佐人」→「補助人」のように用意されています。

法定・任意後見制度の申立て方法

では、実際に後見制度の申立てはどのように行えばよいのでしょうか?

以下で、法定後見制度と任意後見制度の申立て方法をそれぞれ確認していきましょう。

法定後見制度の申立て方法

1.申立て

<申立てをする家庭裁判所>

本人(被後見人)の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。本人の住所地の家庭裁判所については、「各地の家庭裁判所」(参照:裁判所HP)からご確認ください。

<申立てができる人>

法定後見人の申し立ては、誰もができるわけではありません。申し立てが可能なのは、配偶者、4親等内の親族、一定の条件を満たす市町村長です。

<必要書類の作成>

「第2 申立ての手順(成年後見・保佐・補助)」(参照:裁判所HP)の手順に従って、必要書類のダウンロード・作成をします。

2.面接予約をする

申立て先の家庭裁判所に電話をして、面接予約をします。

面接の時間は約1~2時間です。

3.審判

申立て後、最も適任と思われる成年後見人を選ぶための審判がおこなわれます。

後見人は複数人選ばれる場合もあり、申立てから業務開始までの期間は基本的に4ヶ月以内です。

4.業務開始

任後見人は裁判所に定められた代理権行為の範囲に従って業務を開始します。

任意後見制度の申立て方法

- 任意後見人を決定する

- 後見人の権限や契約内容を決定

- 公正証書を作成

- 本人の判断能力が低下後に家庭裁判所で任意後見監督人を申立

- 家庭裁判所が任意後見監督人の選任

詳しくは「全国公証役場所在地等一覧表」(参照:日本公証人連合会HP)から、お近くの公証役場へお問い合わせください。

認知症の成年後見制度のポイント・注意点とは

本人の保護を図るために行われる成年後見制度ですが、いくつかの押さえておくべきポイントと注意すべき点があります。

後見人の報酬・費用

後見人を決定した場合、本人はその後見人に報酬を与える必要があります。法定後見人の場合、報酬は家庭裁判所が決めることとなっており、月額およそ3万円を支払わなければいけません。

一方、任意後見人は本人と後見人で報酬額を決定します。任意後見人の報酬の相場は月額2〜6万円程度と言われています。

また、後見人の申し立ての際にも費用がかかります。申し立てには、申立手数料、登記手数料、鑑定費用などさまざまな費用があり、およそ6〜10万円程度がかかります。

途中でやめることができない

後見人になると、本人が亡くなるまで基本的に途中でやめることができません。

病気などのやむをえない場合を除いて、後見人は最後まで後見人としての義務を果たす必要があります。

利益相反は禁止

親族が後見人になる場合、親族が本人の財産を自分のために利用できると考える方もいますが、後見人はあくまでも本人の代理であり、後見人の利益になるような行為は禁止されています。

たとえば、相続の際に相続人に認知症患者がおり、後見人となった親族が不利となるような手続きをする行為はできません。

後見人に選定された人は、本人のために行為を行うことを自覚し、親族同士のトラブルにならないように十分注意しましょう。

成年後見人と相続

相続が発生した際、身内である認知症患者にも財産をもらう権利があります。その財産分割の話し合いの際にも成年後見人が必要です。

相続人に認知症の方がいる場合、法律上定められた法定相続分を認知症の方が受け取ることを義務付けています。成年後見人は、この法定相続分を本人に代わって確保することが任務です。

さらに、成年後見人が不参加の遺産分割協議は無効であり、協議内容は家庭裁判所が審理します。成年後見人は本人のために、財産を獲得する重要な役割を担っています。

後見人に「できること」と「できないこと」

後見人に選定された人は、本人に代わって民法第13条第1項で定められている以下のような行為が行えます。

- 不動産の管理や処分

- 訴訟行為

- 相続の手続き

- 預貯金の管理契約

- 介護保険や介護サービスの契約

一方、以下のように後見人にできない行為もあります。

- 本人の居住場所の指定

- 介護などの事実行為

- 婚姻や遺言など身分上の行為

- 医療行為の同意

- 身元保証人や身元引受人など被後見人の保証人になること

以上の行為は、本人の意思が必要であるため、後見人が代理ですることができません。

認知症は早期発見と定期的なセルフチェックが重要

認知症は、早期に発見して適切な介入・治療を施すことで、その進行を遅らせられる可能性のある病気とされています。

そして、早期発見には定期的に自身の認知機能の状態変化を把握することが重要になります。

MCI段階で発見すれば進行を抑制できる

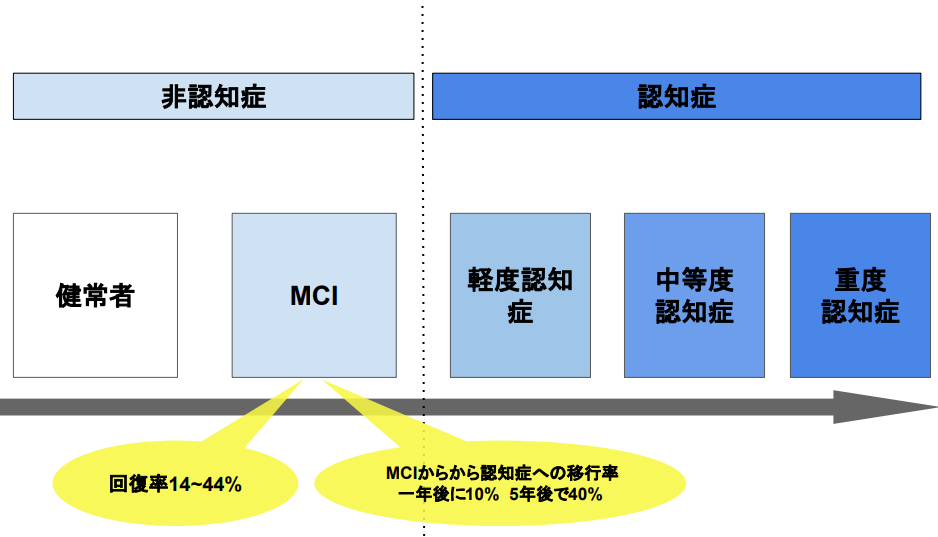

認知症の一歩前の段階にMCI(軽度認知障害)という状態があります。

物忘れなど認知症に見られる症状が出ているものの、その程度は軽く周囲に影響を及ぼすほどではない状態です。

しかし、軽度とはいえMCIを放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。一方で、もしMCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14〜44%もあるとされています。

つまり、認知症を深刻化させないためには、少しの認知機能の変化に気づき、適切に対応することが有用であると考えられます。

まとめ:後見人制度の仕組みをしっかり理解しましょう

認知症を発症し、患者が法律行為を行えない場合には後見人を決定する必要があります。

後見人には法定後見人と任意後見人の2種類あり、法定後見人は家庭裁判所が任意後見人は本人が決定します。

認知症の可能性がある方、もしくはその家族の方は、認知症が発症した場合にきちんと法律行為が行えるように後見人について確認しておきましょう。

※本記事で記載されている認知症に関する内容は、専門家によって見解が異なることがあります。