認知症を完全に予防する方法はまだ確立されていないのが現状ですが、脳の健康維持に良い食事を日々行うことで認知症予防を目指すことは可能だと言われています。

認知症の予防に効果的であると言われる食べ物や食材の紹介を通じて、日々の献立を考える際の参考にしてみてください。

認知症の予防に効果的な5つの食材・食べ物

認知症の予防に効果的とされている5つの食材をご紹介します。

これらの食材はどこでも手軽に手に入りますが、脳の健康維持に効果を期待できると共に、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病のリスクを軽減する効果も期待できると言われる優れた食材です。

なお、認知症の1つである脳血管性認知症は、脳梗塞などから起因して発症することもあるといわれております。

以下5つの食材はいずれも生活習慣病にも効果があるとされているので、認知症・生活習慣病の2つの発症リスクを下げるためにも普段の生活に取り入れることが大切でしょう。

きのこ類

キノコ類は摂取頻度が高ければ高いほど認知症発症のリスクが低いことが示されています。

また、キノコの中でもヤマブシタケには、アルツハイマー型認知症の原因とされている脳細胞(ニューロン)の消失を防ぐ「ヘリセノン」という成分が豊富に含まれていると言われており、認知症の予防に注目されています。

これらの研究結果から、日々の食事にきのこ類を加えることは有用だと考えられます。

<出典>

・大崎コホート研究![]() 『高齢者のキノコ摂取頻度と認知症発生リスクとの関連を調べた研究発表』

『高齢者のキノコ摂取頻度と認知症発生リスクとの関連を調べた研究発表』

・東北大学『ヤマブシタケの認知機能に対する作用とその作用機構の解明』

納豆

大豆製品の中でも発酵食品である納豆の摂取量の多い女性は、認知症予防に効果的である可能性が報告されています。

特に60歳未満の女性において、納豆摂取と認知症リスク低下の関連が有意にみられたということです。

納豆には、イソフラボンの他に、ナットウキナーゼやポリアミンといった酵素も含まれており、動物実験において、認知症のリスクとなるたんぱく質(アミロイドβ)の蓄積を抑制することが報告されています。

出典:国立がん研究センター『大豆製品摂取と認知症リスクとの関連』

青魚

サンマやアジ、イワシ、サバなどの青魚も認知症予防の効果を期待できると言われています。

青魚には不飽和脂肪酸の中でもいわゆるDHAやEPAと呼ばれるオメガ3脂肪酸が多く含まれており、これらの成分は人間の体内でほとんど作ることができない成分なので、青魚などを食べて外部から摂取する必要があります。

DHAはアルツハイマー型認知症の原因と見られている「アミロイドβ」と呼ばれるタンパク質の脳内での蓄積を防いでくれる成分だと期待されています。

また、EPAは悪玉コレステロールや中性脂肪を低下させて血行をよくする働きがあり、脳梗塞や動脈硬化、高血圧などを防ぐため、脳血管性認知症の予防に繋がることが期待できます。

健康維持のためにも青魚を日々の食事に取り入れたいところですが、毎日摂取し続けるのはかなりの努力が必要で現実的には難しいかもしれません。

焼き魚や煮魚だけでなく、保存食であるサバ缶を利用したパスタなどの缶詰レシピも最近では多く紹介されていますので工夫できる余地はあります。

そもそも青魚が苦手という方には、例えばサプリメントで手軽に摂取するというのは無理なく継続もできて賢い方法の一つかもしれません。

野菜全般

ホウレンソウや小松菜などの緑黄色野菜には、葉酸やビタミンB6などのビタミンB群が豊富に含まれています。

体内でビタミンB群が不足すると、動脈硬化の原因になるホモシステインが分解されにくくなり、脳梗塞や脳血管性認知症のリスクが増加する可能性があるといわれています。

また、ビタミンB群が不足してホモシステインが分解されずに体内で残存することで、アルツハイマー型認知症の原因と言われるアミロイドβの脳内での蓄積を促進してしまう可能性も指摘されており、認知症と生活習慣病のリスクを下げるためにも、ビタミンB群が豊富に含まれる緑黄色野菜を日々の食事に継続的に取り入れることが大切です。

緑黄色野菜をサラダとしてそのまま食べるのも良いですが、生野菜ではあまり量を摂取することができません。

例えば、人参やかぼちゃ、トマトなどはカレーやシチューのような加熱調理での摂取もおすすめです。

オリーブオイル

オリーブオイルも万能な食材です。動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールの濃度を下げる働きが見られるオレイン酸や、イブプロフェンに似た抗炎症作用のある「オレオカンタール」と成分が含まれており、これが脳内のアミロイドβ除去・分解を助ける役割があるとの研究報告もあります。

揚げ物などにオリーブオイルを使うこともできますが、シンプルに野菜やパンにかけて食べることもおすすめです。少量の岩塩やコショウで味を整えれば、ドレッシングとしても活用できます。

認知症予防に効果的な飲み物

認知症予防には、食べ物だけでなく飲み物も効果的といわれています。

嚥下機能が低下して、食べ物が飲み込めない高齢者であっても、飲み物を飲むことで認知症を予防することができます。

緑茶

緑茶には、ポリフェノールの一種である「カテキン」が多く含まれています。

「カテキン」は優れた抗菌・抗酸化作用を持っており、アルツハイマー型認知症の原因である「アミロイドβ」が脳内に蓄積するのを抑制する効果があるとされています。

金沢大学の研究によると、約5年後に認知機能が低下しているリスクが、緑茶を全く飲まない群と較べて、緑茶を週に1~6回飲む群では約2分の1に、緑茶を毎日1杯以上飲む群では約3分の1に減少することが報告されています。

コーヒー

コーヒーはカフェインが多く含まれていることで知られていますが、実はクロロゲン酸類というポリフェノールもたくさん含んでいます。

緑茶の「カテキン」と同様に、「クロロゲン酸類」もアルツハイマー型認知症の原因である「アミロイドβ」が脳内に蓄積するのを抑制する効果があるとされています。

参照:Association of coffee, green tea, and caffeine with the risk of dementia in older Japanese people

緑茶とコーヒーはいずれも、ポリフェノールを多く含む飲み物であり、このポリフェノールが認知症予防に効果的であることを示唆しています。

そのため、「緑茶」と「コーヒー」以外でも、ポリフェノールを多く含む食べ物・飲み物を普段の食事に積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

認知症のリスクを上げる食べ物・飲み物

さまざまな種類の食品をバランスよく摂取することが認知症予防につながると考えられますが、どの食品も身体に良いというわけではありません。

認知症との関連性の観点から、できれば避けておきたい食品は以下の通りです。

- 糖分・塩分の多い食べ物

- マーガリン・ショートニング

- 赤身肉

- アルコール

以上の食べ物がなぜダメなのかをさらに詳しく見ていきましょう。

糖分・塩分の多い食べ物

糖分が多い菓子類をたくさん食べたり、炭水化物中心の食生活を送ったりしていると、血糖値が高くなり、認知症発症リスクと関連する糖尿病になる可能性を高めるといわれています。

甘いお菓子は控えめに、炭水化物よりも野菜や青魚、キノコ類、海藻類などのおかずを中心に摂取することが大切です。

また、塩分が高い食事も高血圧症や脳梗塞を招くことがあり、これらと脳血管性認知症との関連性は高いともいわれているため、普段から塩分控えめの食事を心がけることもお勧めします。

マーガリン・ショートニング

マーガリンやショートニングに含まれるトランス脂肪酸は、悪玉コレステロールを増やして動脈硬化を引き起こす可能性がある成分です。

動脈硬化が起こると、脳梗塞、脳血管性認知症につながることもあるといわれているため、トランス脂肪酸が含まれる食事はできるだけ控えるようにしましょう。

赤身肉

赤身肉の食べすぎは、高血圧を引き起こし、脳の血管にダメージを与えるとされています。

この高血圧により、アルツハイマー認知症の原因物質と考えられているアミロイドβが蓄積しやすくなります。

しかし、赤身肉にはビタミンB群、鉄、亜鉛、タンパク質などの健康にとって欠かせない栄養素を豊富に含んでいるため、食べ過ぎに注意しながら、適切な量を摂取するように心がけましょう。

アルコール

ある研究報告ではアルコールの摂取と脳の委縮の程度には相関があると指摘されています。

度を超えた多量のアルコール摂取は注意力や記憶力といった認知機能の低下や、脳梗塞のリスクが高まることがあります。

「アルコール性認知症」という言葉も存在しており、高齢者だけではなく、若い世代での発症者も見られますので過剰な飲酒には十分に注意が必要です。

認知症を予防する食べ方

一定の食材にこだわりすぎて栄養素が偏らないように、栄養素をバランスよく摂取することも認知症予防に有用とされています。

また、血糖値の上昇を抑え、認知症と関係があると考えられている糖尿病を防ぐ食生活を意識することも重要です。

とある研究によると、食べる順番により血糖値変動をコントロールできることが示されています。

例えば、栄養バランスの取れた食事を、野菜→みそ汁→主食→ご飯の順番で食べることで、血糖値の上昇を抑えられます。

それにより、認知症の危険因子となり得る糖尿病を防ぎ、認知症の予防に有用だと示されています。

![]()

出典:薬史学雑誌『「認知症」になりにくい食生活について』

食事以外の認知症の予防方法

食事だけでなく、日頃の生活習慣の改善からも認知症の予防を目指すことはできます。

普段の生活に取り入れたい認知症予防の4つの習慣を紹介します。

適度な運動をする

ウォーキングや水泳、踏み台昇降などの有酸素運動は、全身の血行を促進させ、脳細胞を活性化させる効果があるといわれています。

無理のない範囲で毎日運動を続けていきましょう。

脳と身体を動かすトレーニングをする

国立長寿医療研究センターが開発した「コグニサイズ」は認知症予防運動としてウォーキングなどの運動と脳活動を活発にすることを同時に行うというトレーニングを推奨しています。

例えば、ウォーキングをしながら簡単な足し算・引き算をしてみたり、複数人で風船キャッチボールをしながら同時にしりとりするといったように2つのタスクを組み合わせることで体と脳の機能低下を防ぐのが目的です。

同センターのウェブサイトでは「コグニサイズ」の詳しい方法や関連書籍の紹介もしていますのでぜひ参考にしてみてください。

社会的な関わりを持ち周囲とコミュニケーションを取る

社会的なつながりがなくなることも、認知症のリスクを高めると考えられます。

家族や友人、近所の人と話したり、町内会や趣味活動のサークル、ボランティア活動などに参加したりすることで社会とのつながりを保つことは有用です。

定期的に認知機能の状態を測る

認知機能の衰えは突然やってくるわけではありません。

積極的に認知症予防活動を行うためにも、定期的に認知機能を測定し、衰えを自覚出来る環境を整えておくことが有用です。

認知症は早期発見と定期的なセルフチェックが重要

認知症は、早期に発見して適切な治療を施すことで、その進行を遅らせられる病気です。

そして、早期発見には定期的に認知機能をチェックすることが重要になります。

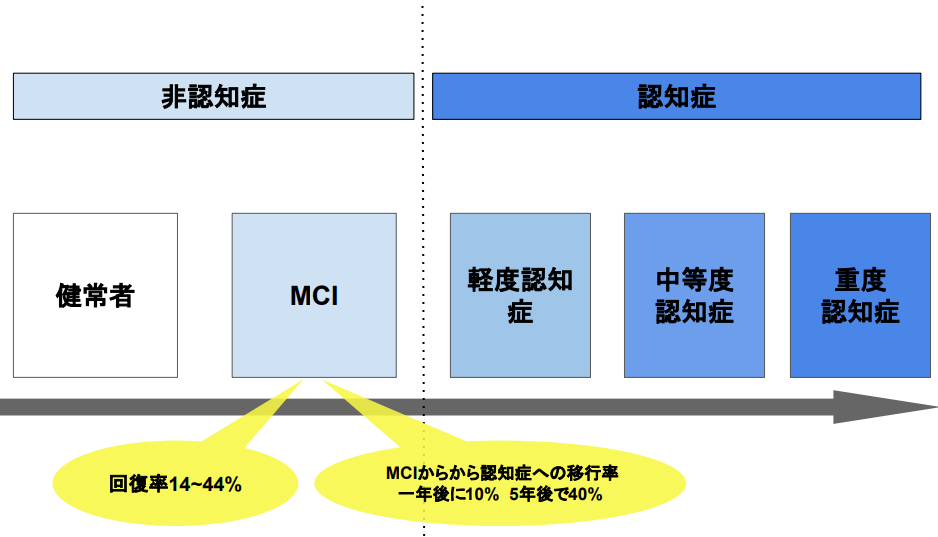

MCI段階で発見すれば進行を抑制できる

認知症の一歩前の段階にMCI(軽度認知障害)という状態があります。

物忘れなど認知症に見られる症状が出ているものの、その程度は軽く周囲に影響を及ぼすほどではない状態です。

しかし、軽度とはいえMCIを放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。一方で、もしMCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14〜44%もあるとされています。

つまり、認知症を深刻化させないためには、少しの認知機能の変化に気づき、適切に対応することが有用であると考えられます。

バランスの取れた食事を心掛け、認知症予防に努めましょう

認知症予防は早期に意識し始めることが大切です。65歳未満で発症する若年性認知症もあるので、食事やトレーニングなど認知症予防を意識した生活をなるべく早い段階で送るようにしましょう。

※本記事で記載されている認知症に関する内容は、専門家によって見解が異なることがあります。